獣医公衆衛生学研究室(共同獣医学科)

獣医公衆衛生学研究室は、動物・環境由来の食物や微生物など、それぞれ食中毒、人獣共通感染症、細菌・ウイルス・寄生虫・真菌(カビ)による感染症等のヒトに危害を及ぼす様々な因子を獣医学的観点からアプローチする。

- 所属教員

- 藤原 正俊

- キーワード

- 微生物 環境 野生動物 食と健康 食料・食品

研究内容

野生獣肉(ジビエ)の寄生虫性食中毒解析

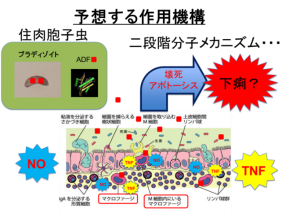

近年わが国では野生動物の増加が著しく、森林や農業に大きな被害が出ている。この対策として、全国的に個体数管理のための捕獲が行われており、捕獲された動物の有効活用法として食肉(ジビエ)利用が推進されている。しかし、野生動物は家畜と生育環境が大きく異なるため、いろいろな病原体を持っている可能性がある。我が国では寄生虫が原因の食中毒が食中毒全体の15%を占めており、アニサキス、旋尾線虫といった既知の食品危害性の寄生虫に加え、サルコシスティスという新しい食中毒寄生虫が発見された。これは、虫体を構成するタンパク質が症状を誘発する新規性の食中毒である。サルコシスティスは住肉胞子虫と呼ばれ、人が食するすべての種の家畜の筋肉中に寄生する。

本研究室では、ジビエに寄生するサルコシスティスを迅速かつ正確に検出定量する遺伝子検査法を開発するとともに、サルコシスティスの食中毒危害性を分析している。

ウマ、シカ、ウシから分離した住肉胞子虫18S rRNA遺伝子を標的として、ブラディゾイト数と相関する

遺伝子コピー数を検出できる遺伝子検査法を開発する。

寄生虫毒素タンパク質は、下痢誘発活性を示す。同タンパク質は虫体の形態形成・変態など、虫体構造の変化を調製する際に作動するとされていたタンパク質(ADF)で、これまで、毒性が調べられてこなかった。

住肉胞子虫の下痢誘発毒素はアクチン脱重合因子(ADF)として同定された。

ADFが腸管組織にどのように作用するか、ADFのサイトカイン産生性に注目し研究している。

カビアレルゲンに関する研究

○Aspergillus restrictusゲノム解析およびその新種アレルゲンの解析と応用

A.restrictusはAspergillus属の中でも室内優勢真菌の一種であるがヒトへの病原性は明確にされていない。最近の研究では、カビアレルゲンとして有名なAspergillus fumigatusとの交差抗原性が認められており、その相同性の調査研究が早急に求められている。A.restrictus抽出DNAから次世代シークエンサーにより部分的ゲノム配列を読み取り、アレルゲンデータベースに登録されているカビアレルゲン候補遺伝子との相同性を評価して、A. fumigatusアレルゲンとの相同性が高いアレルゲン遺伝子3種について5’-RACEおよび3’-RACEによりRNA配列の全長をクローニングする。さらにその塩基配列を利用して大腸菌により組み換えタンパク質を作成し、病原性の解析に用いている。

○ヒト血清診断中のカビ感作抗体の検出

アレルギー診断において血清学的検査は必須であり、カビアレルギーでもヒト血清中の抗体価の測定は頻繁に行われている。本研究室では、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)患者の各種カビアレルゲンエキスや組み換えアレルゲンに対するIgG/IgE抗体価を測定し、症状や治療歴との相関性を研究するとともに、震災後仮設住宅居住者のカビアレルゲンに対する健康被害を血清診断学的に調査している。

○組み換えタンパク質およびその抗体を利用した環境サンプル中のアレルゲン検出

Aspergillus fumigatusはヒトに喘息や肺炎を発症させるカビの中でも危険度の高い病原体である。このカビはヒトの生活空間に日常的に存在するため、環境中からのアレルゲン物質の検出が必要とされている。A. fumigatusの主要アレルゲンであるAsp f 3を組み換えタンパク質として精製し、その抗体を作成。ウエスタンブロッティングおよびELISAを用いて室内環境中Asp f 3を検出する研究を行っている。

ウェルシュ菌新型下痢毒素産生動態と結合受容体の解析

新型下痢毒素を産生するウェルシュ菌W5052株は1997年10月、東京都内で発生した食中毒事例から分離された。ゲノム解析の結果、新型毒素はウェルシュ菌イオタ毒素に類似した性質をもつことが分かった。

CPILE

(Clostridium perfringens iota like enterotoxin)

・CPILE-a:酵素活性サブユニット

・CPILE-b:細胞膜受容体結合サブユニット

○既知の下痢毒素エンテロトキシンは芽胞形成時に産生されることが知られている。

CPILEはどのように産生されるのか?

芽胞形成用培地と増菌用培地を用いて一定時間ごとに菌数と芽胞数 、cpile-a、cpile-bの発現、CPILE-a、CPILE-bの産生量を測定し、その関係性を明らかにする。

○イオタ毒素と同じように活性酵素部分と受容体結合部分の2成分を持つCPILEはどの受容体に結合し、細胞内に取り込まれているのかを明らかにする。

○受容体であると推定されるLipolysis Stimulated Recepter (LSR)をクローニングする。