栄養化学研究室(食料農学科)

生活習慣病やロコモティブシンドロームの改善のために、食品成分の健康機能性について実験動物や培養細胞を用いて、個体レベルから遺伝子レベルまでの研究を行っています。

- 所属教員

- 伊藤 芳明

- キーワード

- 動物 生命科学 生物化学 食と健康 食料・食品

研究内容

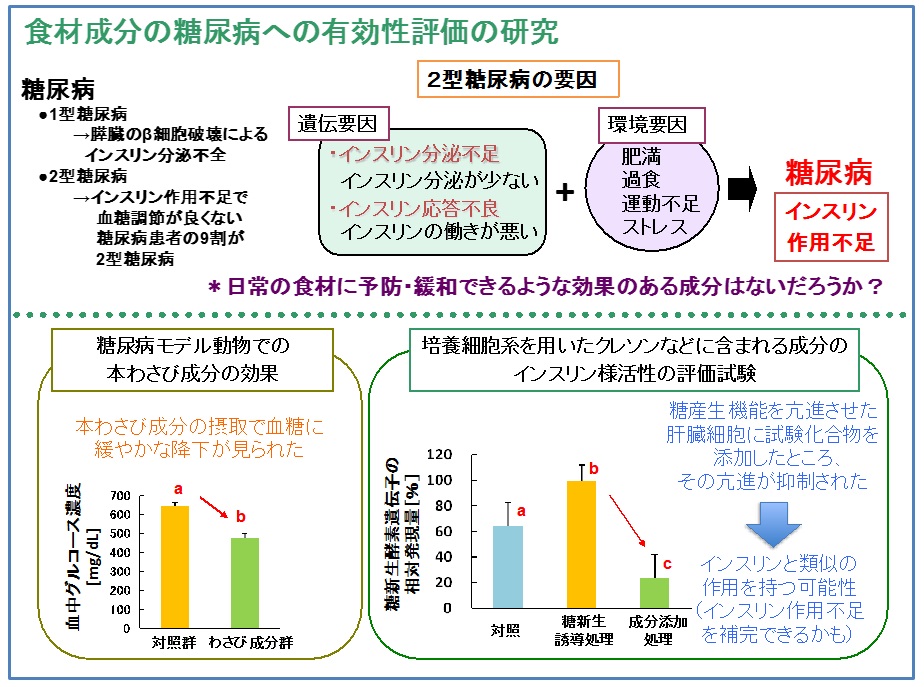

高齢化社会を迎えているわが国において、生活習慣病である糖尿病や脂質異常症などは生活の質を低下させるだけではなく、医療費の増加を招くため、大きな問題となっています。私たちは毎日食べる食品でこれらの疾病を予防、軽減できないかを研究しています。

野菜や果物に含まれるポリフェノールなどの成分には、糖尿病による血糖値上昇や、合併症の原因となる非酵素的糖化反応を抑制する作用があります。また、血中コレステロールの増加などの脂質異常症に対しても効果があることが知られています。私たちは、ソバやヤマブドウなどのポリフェノール、アブラナ科野菜等に含まれる成分、アミノ酸の作用について、実験動物や培養細胞を用いて細胞内の作用メカニズムを詳細に解析し、食材に含まれる栄養成分やその他の化合物の新たな有用性や代謝調節に関わる仕組みを明らかにしようとしています。

具体的な例としては、次のようなものがあります。

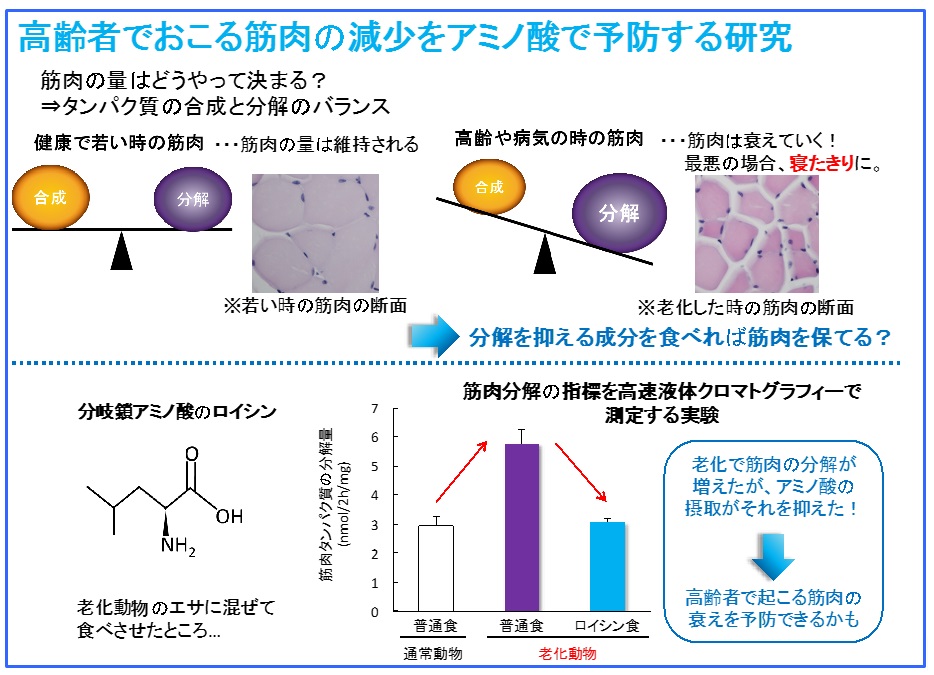

生活習慣病と並び加齢により問題となるのが骨格筋量の減少です。骨格筋量の減少は運動機能の低下を招き、「寝たきり」など生活の質だけでなく社会の活性の低下が懸念されます。私たちは一部のアミノ酸に骨格筋タンパク質の分解を抑制し、合成を促進する作用を見出しています。現在、いろいろな病態モデル動物でアミノ酸の作用を調べています。

一般的に先進国では糖尿病の人は人口の5−6%と推計され、日本も例外ではありません。罹った場合は病院での治療が第一ですが、そうなる前の予防も大切です。日常の中で対応しやすい対策の一つとして、食事の効果を考え、私たちは食材の中に何か、病気の予防や緩和に効果のある成分はないか、またその作用機序はどうなのか、安全なのかなどを実験動物や培養細胞を用いて調べています。