家畜飼養学研究室(動物科学・水産科学科)

栄養は動物の成長や生産に不可欠です。本研究室では、栄養素の吸収機構の解明に関する研究や新規飼料の開発を行っています。また、高血糖動物であるニワトリを用いたアミノ酸糖化に関する研究を行っています。

- 所属教員

- 喜多 一美

- キーワード

- 動物 生命科学 食と健康

研究内容

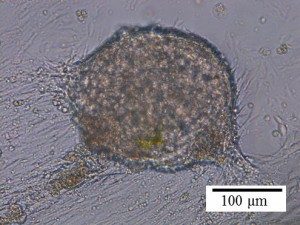

○ 飼料由来機能性ペプチドに関する研究

飼料中に含まれるタンパク質は消化管内で消化され、ペプチドが生成されます。このペプチドは、最終的にはアミノ酸まで分解され、栄養素の一つとして吸収されますが、ペプチドの一部はそのままの形で体内に取り込まれます。しかし、体内に取り込まれたペプチドがどの様な機能を持っているのかは不明です。また、このペプチドがどの様な仕組みで体内に取り込まれるのかも分かっておりません。そこで、ニワトリ胚の小腸から上皮細胞を採取し、培養することにより吸収機能を有した小腸オルガノイドを形成させ、小腸からのペプチド取り込み機構の解明を目指しています

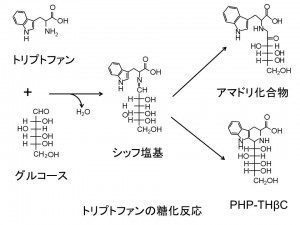

○ ニワトリにおけるアマドリ化合物に関する研究

アマドリ化合物は、グルコースがタンパク質やアミノ酸に対して非酵素的に結合することにより生成されます。この反応は、非酵素的糖化反応、メイラード反応、グリケーションなどと呼ばれ、生体内にグルコースが存在すれば自然に反応が進みます。また、糖尿病など血糖値が高いほどこの反応は速く進みます。このアマドリ化合物から終末糖化物質が生成され、糖尿病合併症の原因の一つになります。 ヒトでは、空腹時の血糖値が200 mg/dlを超えると糖尿病と判断されます。ところが、ニワトリは、血糖値が約300 mg/dlもある高血糖動物ですが、糖尿病にはなりません。そこで、ニワトリを糖尿病のモデル動物として利用し、ニワトリが糖尿病にならない原因が何かを調べ、糖尿病合併症の予防を目指しています。

○ 未利用資源の飼料原料化に関する研究

様々な飼料原料の特性を解明し、新規飼料原料および新規飼料添加物の開発を行っています。現在、ミツバチが作るプロポリスや微細藻類であるユーグレナなどの栄養機能について調査しています。