動物科学・水産科学科

【4年制】

動物科学コース【定員35名】

水産システム学コース【定員20名】

アドミッションポリシー (入学者受入の方針)

入学者に求める資質(求める学生像)

【動物科学コース】

(知識・技能・理解・思考力・判断力・表現力)

- 動物生産および動物科学に関する知識と技術の修得に相応しい基礎学力を有する人

- 生命現象の解明と応用を学ぶに相応しい基礎学力を有する人

(関心・意欲・態度・主体性・協働性)

- 動物科学への強い関心を有し、課題の探求と解決に取り組む意欲のある人

- 動物に関連した産業の諸問題の探求と解決に取り組む意欲のある人

- グローバルな視点から、動物に関連した産業の持続的発展に積極的な意欲を有する人

【水産システム学コース】

(知識・技能・理解・思考力・判断力・表現力)

- 水産資源の管理・生産、その利活用、流通・販売に関する学問領域を学ぶに相応しい基礎学力を有する人

- 日本と世界の水産業の持続的発展の問題解決に必要な基礎的な思考・判断力を有する人

(関心・意欲・態度・主体性・協働性)

- 三陸地域の社会と水産業に関心を持ち、東日本大震災からの復興と水産業の課題に取り組む意欲のある人

- 日本と世界の水産業の持続的発展の諸課題に関心を持ち、問題解決に取り組む意欲のある人

- 高い倫理観を持ち、持続的水産業構築の諸課題について積極的に携わる態度を備えた人

学科概要

動物科学・水産科学科は、「食料」「生命」「環境」の3領域いずれにも深く関連する教育・研究分野です。本学科では、農学領域において畜産物および水産物の生産と供給を担う二つの産業基盤を背景とした教育・研究を行うとともに、野生動物や海洋生物の生理・生態とそれらの有益な利用方法に関する知識および技術の教育・研究を行うことにより、動物・水産資源の安定的な生産と供給、その高度利用に貢献する人材を育成します。

1

動物・水産資源の安定的な生産と供給、その高度利用に貢献する人材の育成を目的とし、畜産物および水産物の生産と供給を担う2つの産業基盤を背景とした教育を行うとともに、野生動物や海洋生物の生理・生態とそれらの有益な利用方法に関する知識および技術の教育を行います。

2

人と動物が共生する豊かな地域社会の創造に資する人材の育成を目的とし、産業動物生産(畜産)と野生動物の保護・管理に関する知識および技術に関する教育・研究を基盤とし、産業動物を中心に様々な動物種における生理機能の解明、遺伝的改良と増殖、飼料生産と栄養・飼養、および動物資源の有効利用など動物科学に関する総合的な教育を行います。

3

三陸沿岸域の水産業の復興、わが国の水産業成長産業化に寄与できる人材の育成を目的とし、水産業に関わる基礎的な知識や技術に関する教育・研究を基盤として、水産資源の生産(漁獲、増養殖)から、加工、流通にいたる一連のシステムを体系的に教育します。

人材育成像

動物科学コース

産業動物生産(畜産)と野生動物を含む幅広い動物種の保護・管理に関する知識および技術に関する教育・研究を基盤とし、産業動物の遺伝的改良と増殖、産業動物の飼料生産と栄養・飼養、動物資源の有効利用、様々な動物種の保護・管理、さらにはそれらの生理機能の解明を通じて、動物関連産業の発展と生命科学に関する高度な科学技術の開発に貢献する専門職業人材を含め、人と動物が共生する豊かな地域社会の創造に資する人材を育成します。

水産システム学コース

水産システム学コースでは、水産業に関わる基礎的な知識や技術に関する教育・研究を基盤とし、水産資源の生産(漁獲、増養殖)から、加工、流通にいたる一連のシステムのいずれかの分野に専門性を置きながら、分野横断的な幅広い知識や技術の習得を通して水産業全体を俯瞰する総合的な観点から三陸沿岸域の水産業の復興、ひいてはわが国の水産業成長産業化に寄与できる専門職業人材を育成します。

コース紹介

動物科学コースでは、野生動物、産業動物、実験動物、展示動物など、さまざまな動物を対象に教育、研究を行なっています。ここでは、野生動物に関わる研究を紹介します。

岩手県に生息していたイノシシは、1890 年頃に狩猟によって絶滅したと言われています。しかし、近年、福島県以南に生息していたイノシシの分布域が拡大し、岩手県内でも捕獲や目撃が相次ぎ、農作物被害も発生しています。これまでイノシシの研究が行われてきた関東地方や西日本地域では、イノシシは落葉広葉樹林、耕作放棄地や竹林を好んで利用することが知られています。北東北地域にはモウソウチクやマダケなどの大型のタケ類は分布していません。そのため、北東北地域のイノシシの行動は、関東地方などのイノシシと異なっている可能性があります。

そこで北東北地域のイノシシの行動を明らかにするために、生活痕跡調査や自動撮影カメラによる行動調査を行っています。また、イノシシと同様に分布域を拡大するシカとカモシカとの関係についても調査しています。

野生動物による農作物被害の増加の原因の一つとして里山の消失により、野生動物の生息域と農地が直接接したことが指摘されています。そこで、林内にウシを放牧することによって、野生動物と人の生活圏との緩衝帯としての里山機能を創出して、農作物被害対策に活かせないかといった研究も行っています。

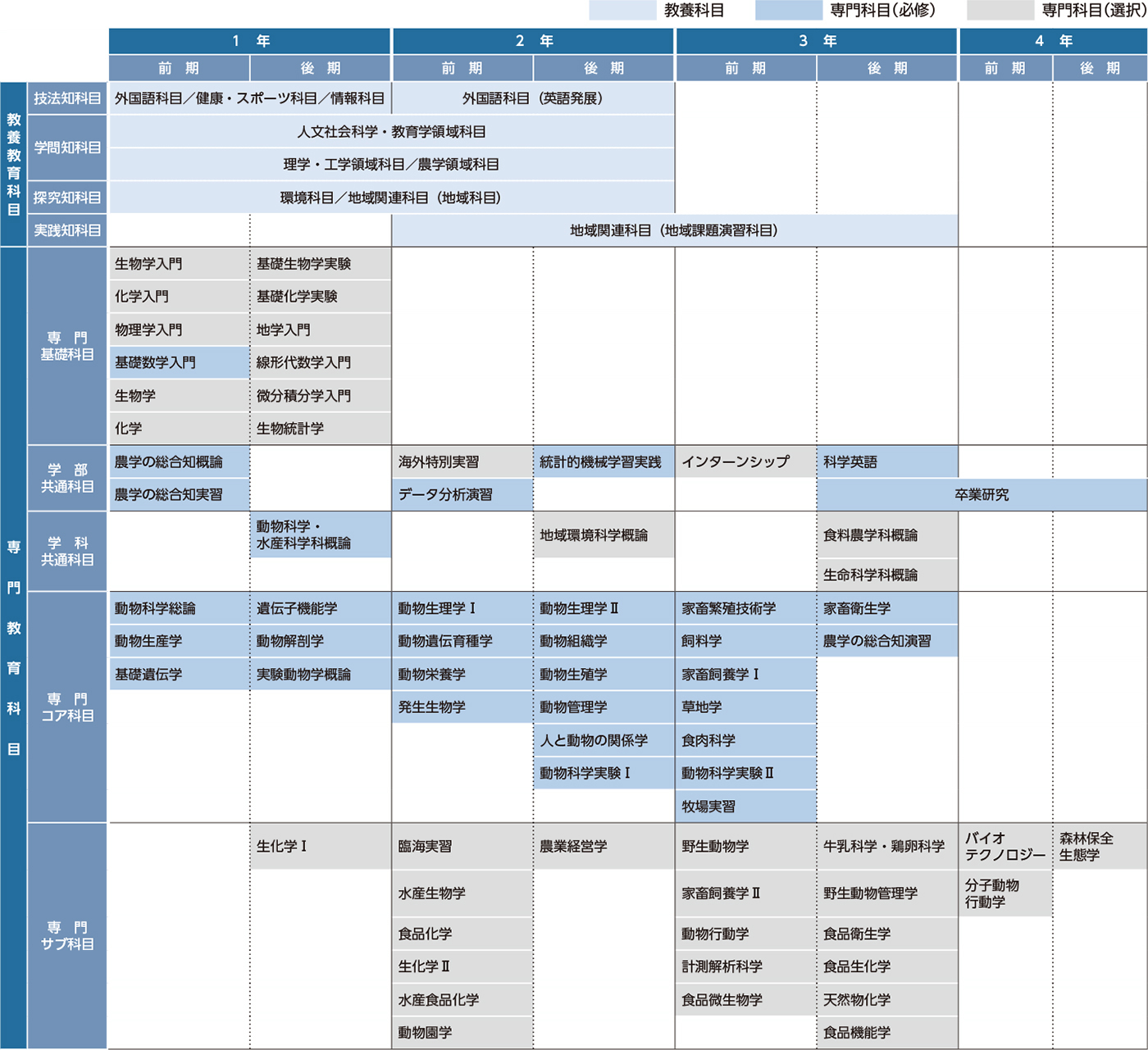

カリキュラム

※2025年度(令和7年度)のカリキュラムです

科目紹介

動物栄養学(2年前期)

動物が摂取する栄養素について、各栄養素の定義を学んだ上でそれらの栄養素が動物の体内でどのように利用されているかを学びます。各栄養素の化学的特性や機能性を理解し、家畜生産との関連性を理解することを目標としています。

動物生殖学(2年後期)

主に家畜を対象として哺乳動物における生殖について、生殖器の解剖、生殖を制御する内分泌(ホルモン)、発情・交配行動、卵子および精子形成、卵胞発育と排卵、受精、胚発生、着床および胎子形成を中心に学びます。3年生前期に開講する「家畜繁殖技術学」の基盤的な講義でもあります。

動物行動学(3年前期)

動物行動学を体系的に理解するため、行動の起こる仕組み、行動の機能、行動の発達、行動の進化、行動の分類、行動レパートリー(維持行動、社会行動、生殖行動、葛藤行動、異常行動)について、野生動物や産業動物などを例に学びます。

牧場実習(3年前期)

実際に家畜に接し、飼料作りを体験することによって人間の営みである畜産業と農学との関わりについて、そして自らが農学部で勉強する意味について考える機会を与えることを目的とし、農学部附属御明神牧場などにおいて実施する。

進路・資格

【想定される進路】

食品・医薬品・動物関連企業 畜産関連団体 公務員(畜産職) 医療 動物飼育 大学院進学

【取得可能な資格等】

高等学校教諭一種免許状(理科、農業)、食品衛生管理者(任用資格)、食品衛生監視員(任用資格)、家畜人工授精師(申請資格)、実験動物技術者(受験資格)、環境衛生監視員(任用資格)、普及指導員(受験資格)

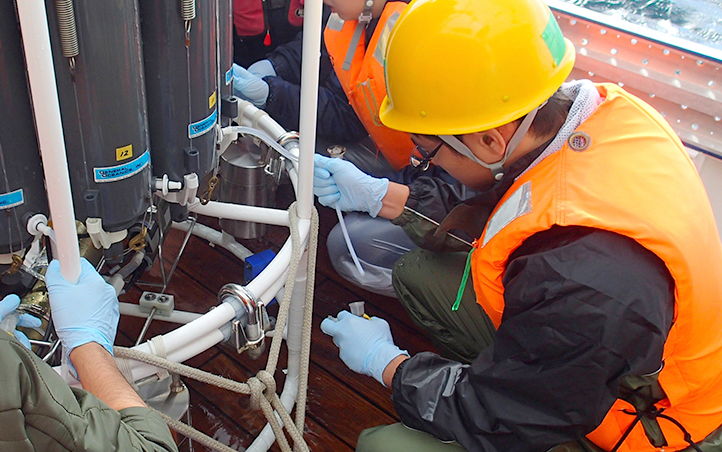

水産システム学コースの特長は、三陸の豊富な漁業資源に恵まれた環境での学習・研究が可能である点、また海洋資源、増養殖、水産加工などの基礎的な知識に加え、水産流通、経済、政策等の社会科学的な水産業に関わる分野まで、水産業に関する幅広い知識・経験を得ることができる点にあります。それにより、水産業全体をカバーできる総合的な視点を有し自身の選択した専門分野から三陸水産業の活性化や復興に寄与できる人材育成を目指します。

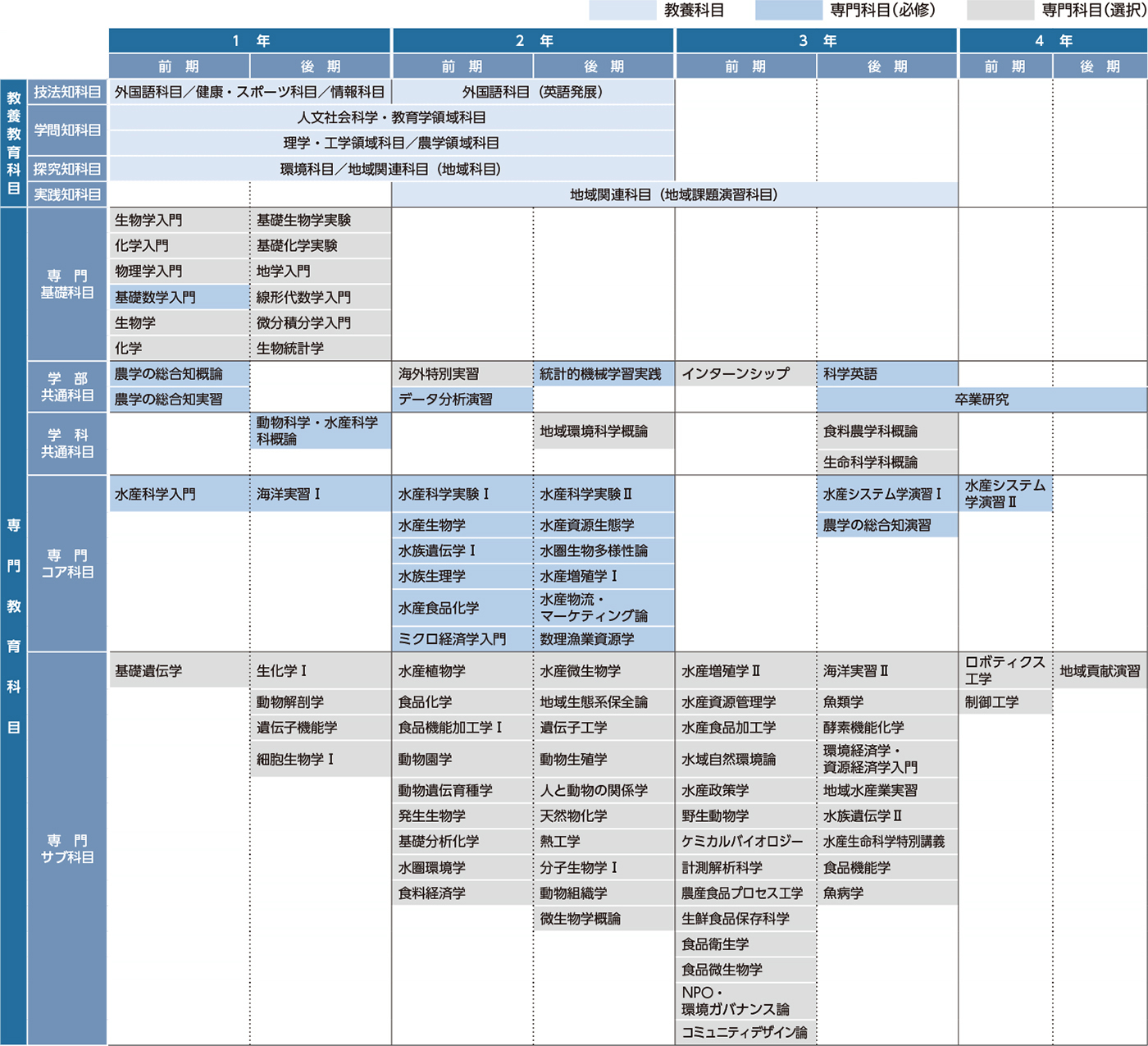

また、当コースの学生は卒業研究を行う研究室選択において、盛岡市の上田キャンパスだけでなく、三陸の水産業の漁場を目の前に卒業研究に取り組むことができる釡石キャンパスを選択することができる点も大きな特長の一つです。入学から3 年生前期まで盛岡市上田キャンパスで学び、3年生後期に研究室配属となります。釡石キャンパスの教員の研究室に配属された学生は、釡石市へ転居することとなります。そのため、2 年生から3 年生への進級判定や研究室配属を厳格に行い、学生が各所属研究室において卒業研究に集中して取り組める環境を整えます。カリキュラム

※2025年度(令和7年度)のカリキュラムです

科目紹介

水産資源生態学〈2年後期〉

水産資源の評価、管理、持続的な利用を実施するために必要な、水産生物の生態、漁業活動、環境変動などに関する知識を身に付けると同時に、これらがどのように資源の変動に関わっているのかを学ぶ。

水産食品加工学〈3年前期〉

水産物の原料特性、加工・保蔵の基本原理、成分変化、品質評価や最新の加工技術に関する知識を習得し、品質管理、食品安全、持続可能性の向上を目指し、栄養価や味を保持しながら、効率的な加工方法を学ぶ。

水産増殖学Ⅰ〈2年前期〉

本講義では水産増養殖の中で特に魚類養殖に焦点をあて、前半ではその主要な構成要素である対象生物、餌料、環境の3つの視点から概説する。後半では現在行われている水産増養殖の具体例のいくつかについて紹介する。

進路・資格

- 【想定される進路】

国家公務員 地方公務員 水産食品製造業 水産物卸売業 水産養殖業 漁具製造業 小売業 環境調査業

【取得可能な資格等】

高等学校教諭一種免許状(理科、農業)、食品衛生管理者(任用資格)、食品衛生監視員(任用資格)

- 釜石キャンパスについて

岩手大学は、釜石市に「三陸水産研究センター」を設置し、水産業の高度化による三陸地域の復興・活性化を目指して参りました。平成28年4月より水産システム学コースを設置し、当該センターが行ってきた水産研究の成果を教育に還元し、三陸地域の水産業復興を担う人材を育成します。令和元年より「釜石キャンパス」として整備され、当キャンパスに移行した学生は漁業資源の豊かな三陸の海を目の前に研究活動に取り組むことができます。