研究室NEWS

研究内容

地球温暖化にともに進行している気候変動は,日本のみならず世界のイネ,コムギ,ダイズをはじめとする作物の生産に強く影響を及ぼします.2050年までに世界人口が90億人まで増加する中,高品質な作物の生産力の向上は不可欠です. 作物学研究室では,地球温暖化が進行する中,変動し続けている気象資源を有効に利用し,作物の生産性を高めることを目指しています.そのため,野外環境に基盤を置き国内外の研究機関と共同で以下のようなトピックで研究を進めています.

【課題1】逆転の発想:将来の大気中CO2濃度増加に適応した作物の品種選抜

地球規模でも大きな問題である大気中のCO2濃度は2010年に400ppmを超え,2050年までに600ppmになることが予測されています.大気中CO2濃度の上昇は,地球温暖化の原因の一つであり気候変動を拡大することから作物生産へのマイナスの影響が懸念されています.その一方,CO2濃度上昇そのものは植物の光合成の促進により生産性を高めるプラスの効果があります.本課題では進行している大気中のCO2濃度上昇のプラスの側面に着目し,その環境に適応できる品種を選抜するとともに関与する遺伝子の同定を目的としています.本研究は国際イネ研究所(フィリピン),アフリカイネセンター(ベニン),メルボルン大学(オーストラリア),バングラディッシュ農業研究所(バングラディッシュ),東北農業研究センター,東京大学などと共同で,イネ,ダイズ,コムギを対象に進めています.

【課題2】地球温暖化でも冷害はなくならない? イネの穂ばらみ期耐冷性の制御による冷害克服

地球温暖化が進行していても北日本ではイネの冷害が大きな問題であり続けています.これは地球温暖化といっても季節を通じて一様に気温が上昇するのではなく,イネの低温への感受性が高い夏(生殖成長期の中でも穂ばらみ期)の気温の上昇程度が他の季節に比べて小さいためです.耐冷性のさらなる向上を目指して,耐冷性を支配する遺伝子領域の特定をQTL解析やトランスクリプトーム解析などを組み合わせて実施しています.また,生育環境の違いが耐冷性の変動に及ぼす影響(特に幼穂形成以前の栄養成長期の履歴効果)についても試験を行っており,エピジェネティック視点からも研究を進めています.本研究は,青森,岩手,宮城各県の試験場などと共同で研究を進めています.

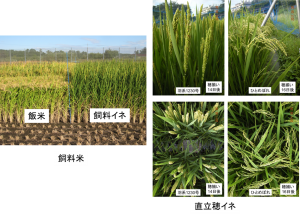

【課題3】食糧自給率の向上を目指して:超多収性水稲-飼料イネ-の寒冷地への適応機構の解明

我が国の食糧自給率が40%と低迷している要因として,畜産業で利用されている飼料穀物の多くを海外に依存していることが挙げられます.問題解決の切り札として水田を活用した飼料生産が注目され,多くの飼料用のイネ品種が育成されています.寒冷地にある岩手においても生産力の高い品種特性を明らかにするとともに,高い生産性を発揮するための最適な栽培方法の確立とその機構の解明を目指しています. また,登熟期においても穂が垂れ下がらない直立穂型の水稲が育成され,登熟期における受光態勢を改善する形質が大きく貢献していることが示唆されています.直立穂型水稲の生産性向上の機構を解明し,新たな多収モデルの構築を目指しています.

卒業研究・修了研究テーマ例

- 高濃度CO2応答性におけるインド型イネ品種群のゲノムワイド関連解析

- アフリカイネのバイオマス生産における環境応答性

- 寒冷地向け耐塩性品種の生育特性の解明

- 寒冷地向け水稲多収性品種が備えるべき品種特性の解明

- ダイズの湿害被害に及ぼす気象要因の解明

- イネ穂ばらみ期耐冷性における高度耐冷性に関与するQTLの特定とその機構解析